医院ブログ戸田市新曽で歯科・歯医者をお探しの方はサルースデンタルオフィスまで

埼玉県戸田市新曽2235 ライフコート2F

tel:048-242-5661

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:30 | ● | ● | ● | ◆ | ● | ▲ | / |

| 15:00~19:00 | ● | ● | ● | / | ● | ▲ | / |

◆木曜午前 特診日(完全予約制)

▲土曜午前 9:30~13:30 午後 15:00~17:00

休診日:木曜午後・日曜・祝日

医院ブログ

根管(こんかん)治療とは

2020.06.01(月)

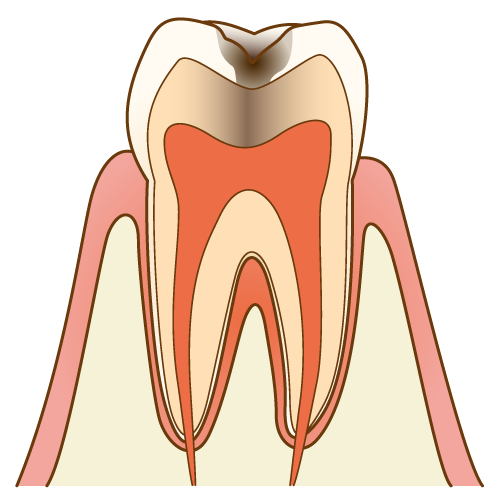

根管治療とはむし歯菌が入ってしまった歯の根の中を治療することです。歯科医院で「歯の根っこの治療をしましょう」といわれた場合の治療を専門用語では、「根管治療」「エンド治療」といいます。

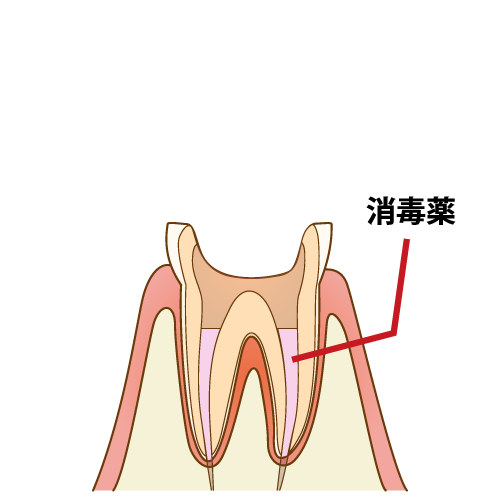

どのような治療かと言うと、むし歯菌に感染した歯の神経が入っている管(くだ)を消毒して、再度細菌が入らないように薬を詰める処置を指します。むし歯菌により歯髄に炎症が起きる歯髄炎や、歯髄炎が進行した根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)には根管治療が必要となり、適切な根管治療が行われたかどうかで歯の寿命が大きく変わってしまいます。歯髄炎の症状は、むし歯菌が歯の神経にまで達し炎症が起き、激しい痛みを伴います。常に冷たいものや温かいものがしみる、じっとしていても痛みを感じる場合は、歯髄炎を疑っていいでしょう。

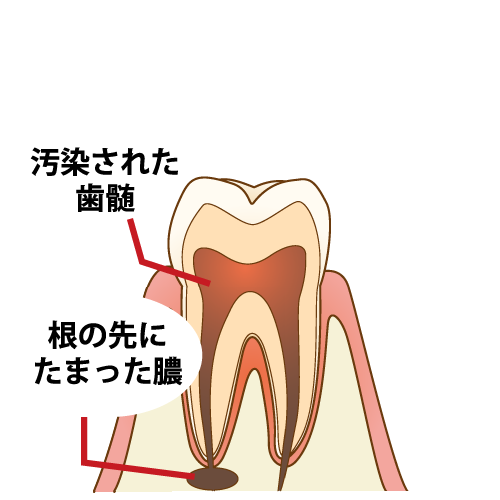

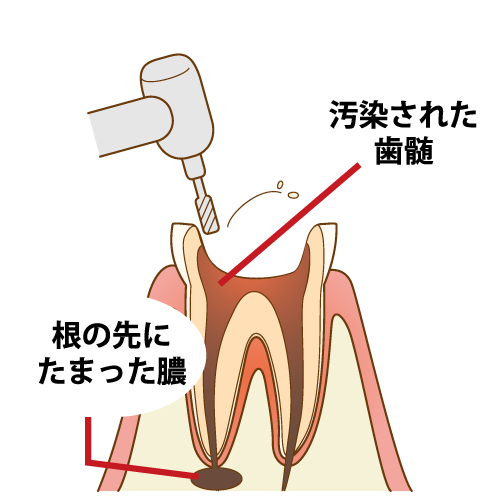

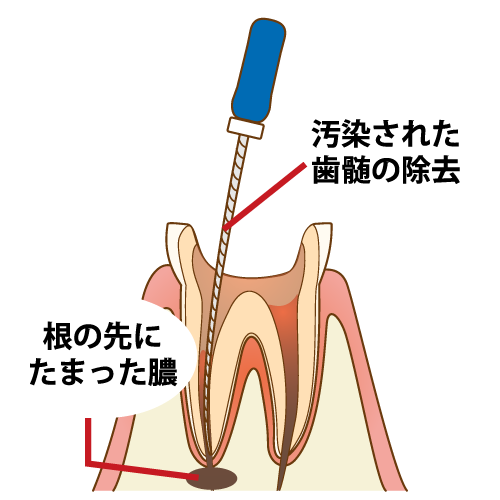

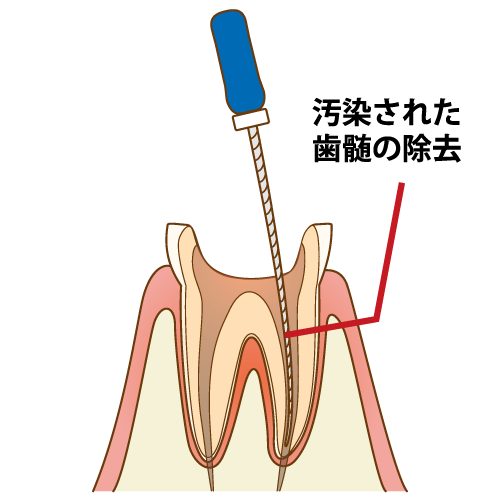

根管治療のイメージと流れは以下の様な感じです。

むし歯や破折によって歯髄に細菌が侵入し、歯髄腔全体に感染が広がって、根の先に膿が溜まっている状態です。

治療の為に歯(や補綴物)を削ります。

リーマー(ファイル)で細菌に感染した歯髄(神経や血管)を除去します。

リーマー(ファイル)で細菌に感染した歯髄(神経や血管)を除去し、キレイになった歯です。

根管内を洗浄し、薬品を詰めます。この処置は何度か行います。

キレイになった根管に土台を立て、人工歯を被せます。

根管治療は、大きく2つに分けられます。

1つ目が抜髄(ばつずい)治療と言い、神経を抜く処置のことです。抜髄治療は、専用の器具で炎症が起きた歯髄を取り除きます。次に根管の長さを測定し、薬剤を用いて感染した根管内を洗浄したあと、細菌の再感染を防ぐために根管内に薬剤を詰めて密閉します。抜髄後の歯は頭がだいぶなくなってしまっているので、根管に土台を立て、その上にかぶせ物をします。

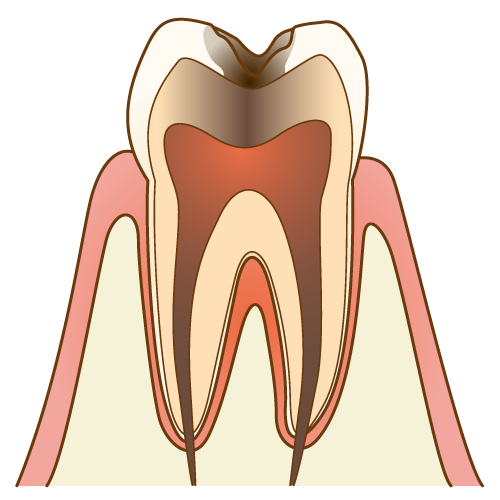

もう1つの根管治療が、根管が広く細菌におかされているときに行う感染根管治療です。根管は本来無菌状態ですが、一度根管治療を行っても、再び根管が細菌に感染してしまうことがあります。すると、細菌が根管の先端まで達して膿がたまり、周囲の組織に影響が及びます。これを根尖(こんせん)性歯周炎といいます。根管が細菌に再感染する原因としては、以前の根管治療で細菌が完全に除去できていなかった、根管が密閉できていなかった、歯根が割れていた、などが考えられます。また、歯髄炎が進行して歯髄が壊死し、根尖性歯周炎になることもあります。初期の段階では痛みはないことが多いのですが、進行するにつれて、噛むと痛い、歯肉から膿が出る、時々強い痛みを感じるなどの症状が現れます。

細菌感染していない抜髄の成功率は約90%です。むし歯菌に感染し神経が死んでしまっている感染根管治療の成功率は約80%、再治療の成功率は約50~70%で、治療を繰り返すほど成功率は低くなります。また根管治療を何度も繰り返すケースがありますが、歯が薄くなって割れてしまい、抜歯になってしまうこともあります。

根管内部は湾曲していたり網状構造になっていたりと非常に複雑な構造をしており、根管治療は歯の治療の中でも難しく時間のかかる治療の一つです。そのためサルースデンタルオフィスでは、マイクロスコープという通常の8~20倍に拡大できる顕微鏡を使用して根管治療をします。これにより感染部分を見落とすこともなく、より正確な治療を行うことができます。マイクロスコープを使用しない歯科医院では、歯の根の長さを測る器具やレントゲン写真、あるいは手探りの感覚で根管内の細菌除去を行っていますから、治療の精度には限界があります。

根管の感染レベル

|

|

|

| 神経を保護する | 神経を抜く | 根の中を消毒する |

| 抜髄(ばつずい) | 感染根管治療 | |

| 根管治療 | ||

レベル1 噛むと痛い

食事などで物を噛んだ時に痛みが出る場合です。

噛むと痛いという症状は神経が死んで歯の周りの歯根膜(しこんまく)に炎症が広がっている状態です。歯根膜は物を噛んだ時に硬い・軟らかいという判断をする器官です。神経が死んで根の先から細菌や毒素が出ると歯根膜に炎症が起こり、歯根膜炎(しこんまくえん)という状態になります。

レベル2 歯茎から膿が出ている

根の中から毒素が出ると根の先に膿が溜まります。膿は膿の袋を作り、周りの骨を溶かします。おできのような膨らみができ、膿がいっぱいになると潰れ、また膿が溜まるとおできができるという繰り返しが起こります。このおできのようなものをサイナストラクト(フィステル)といいます。

サイナストラクト(フィステル)

レベル3 歯茎が腫れる

根の先に膿が溜まり膿の出口が見つからず骨の中に溜まってしまうと歯茎が大きく腫れてしまいます。腫れが強い場合には顔の形が変わるぐらい腫れてしまうこともあります。また、上顎の歯の場合、この膿が副鼻腔炎の原因になることもあります。

感染レベルごとの根管治療の流れ

レベル1の治療法 根管治療

歯の根の中からむし歯菌に感染した部分を取り、消毒することを根管治療と言います。歯の根数は1~数本あり、曲がっていたり、繋がっていたり複雑な形をしています。この一本一本の根の中の感染部分を取り、形を整えて、再度感染しないように薬を詰めていきます。

根の中を消毒し、薬を詰めた状態です。

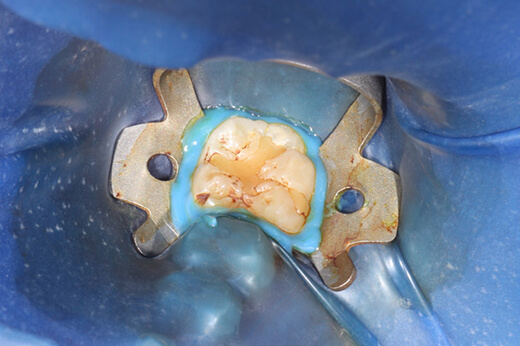

銀歯の下から広がったむし歯によって神経が死んでしまった歯の根管治療を行います。まず細菌やだ液が歯の根の中に入らないようにラバーダムをしてから、銀歯とむし歯を取り除きます。

歯の根の中に入り込んだむし歯菌が感染した歯質を削り取ります。神経が死んでしまった根の中は血液が流れていないので、白血球などの免疫細胞が根の中の細菌を取り除くことができません。そのため感染した部分を機械的に削り取る必要があります。

消毒した根の中に再度、細菌が感染しないように薬を詰め込みます。空気が入り込まないように緊密に詰めることによって、細菌のすみかをなくします。

神経が入っていた空洞に薬がしっかり入っているか確認します。その後、土台を立ててかぶせ物をします。

治療前

治療後

レベル2の治療法 歯根端切除術

根管治療では治らない場合には、歯茎を切開して膿の袋を取る歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)という手術を行ないます。膿の袋と歯の根の先の感染した部分を切り取り、根の先から薬を詰めます。また、かぶせ物を取ることができない場合などにも行います。

最新治療 MTAセメント

MTAセメントは生体親和性に優れている(人体によくなじむ)、細菌の侵入を防ぐ封鎖性の高い材料です。通常の薬では封鎖しきれない場合や歯根端切除術の時に根の先から詰める場合にMTAセメントを使うことによって成功率を高めます。

最新治療 マイクロスコープ

マイクロスコープは手術用顕微鏡です。歯根端切除術をマイクロスコープで行うと約85~95%の成功率、肉眼で行った場合の約40~60%と比べて大きく成功率が上がります。

レベル3の治療法 歯牙再植術

奥歯などで歯根端切除術が行なえない場合には、歯を一度抜き、抜歯した穴から膿の袋を取り除き、歯を元の位置に戻す歯牙再植術(しがさいしょくじゅつ)を行います。奥歯に行くほど歯の根の形は複雑で、上から行う通常の根の治療では感染部分を全て取りきれない場合があります。また、歯根端切除術を行うにはリスクのある場合があります。このような時に歯牙再植術を行うことによって感染源を全て取り去ることができます。

レベル4の治療法 ヘミセクション、トライセクション

歯の根が複数ある場合、悪くなってしまった一部の根だけを抜歯し、そのほかの根を残す方法を歯の部分抜歯(ヘミセクション、トライセクション)と言います。歯にヒビが入ってしまったり、割れてしまったりしていると根管治療をしても治りません。一部の根を抜去することによって他の根を残せる場合に適用される方法です。

根管治療が得意な歯科医院選びのポイント

できるだけ神経を残してくれる歯科医院

むし歯の進行によっては神経を抜かなければいけないこともありますが、できるだけ神経を残してくれる歯科医院をおすすめします。神経を保護し、経過観察をするとどうしても治療期間が長くなります。それでも神経をできるだけ残してくれる歯科医院を選ぶ必要があります。

できるだけ歯を残してくれる歯科医師

すぐに歯を抜くのではなく、できるだけ根管治療や他の方法を使って歯を残す努力をしてくれる歯科医院をおすすめします。根管治療が得意な歯科医師もいれば、苦手な歯科医師もいます。できるだけ根管治療で歯を残し、残すための方法を教えてくれる歯科医院を選びましょう。

根管治療の時、ラバーダムを使ってくれる歯科医師

根管治療に最も重要な事は、だ液などの細菌が含まれているものが歯の根の中に入り込まないようにすることです。それにはラバーダムは不可欠です。根管治療の重要性がわかっている歯科医師はラバーダムの使用を推奨しています。

根管治療の時、マイクロスコープを使ってくれる歯科医師

根管治療は肉眼では見えない部分の治療を行います。今までのように経験や勘で治療を行なっていては見落としやミスが起こります。マイクロスコープで確認しながら治療を行うことで成功率は上がります。

むし歯治療の前に口の中の環境を整えてくれる歯科医師

歯茎が腫れていたり、歯石が付いていたりする口の中で治療を行っても、精度の高い治療を行うことはできません。むし歯治療の前に歯周病の治療を行い、出血のない清潔な口の中で治療をしてくれる歯科医院はむし歯治療の成功率も上がり、むし歯の再発のリスクも減らすことができます。

レントゲン写真などで自分の歯の状態を説明してくれる歯科医師

歯科医院で鏡を見て、どこがむし歯なのか説明されてもなかなかわかりにくいものです。むし歯の状態をレントゲン写真や口腔内カメラで撮影した画像などで説明してくれる歯科医師は、なぜ削らなくてはいけないのか、治療によってどのようになったのかをわかりやすく説明してくれる歯科医師です。お互いの認識の違いでトラブルになるよりも、しっかりと証拠を残してくれる歯科医院がおすすめです。

予防法

根管治療は歯科医院で行なわれる治療のなかで最も成功率が低く、精密な治療です。そのため治療が長くなったり、再治療が多くなったりします。最大の予防法は神経を抜かない事です。できるだけむし歯にならないようにし、むし歯になっても神経を取らなくてはいけないほど進行させないことです。また、むし歯菌の感染が進行してしまい、根の先に膿が溜まらないようにするには、根管治療専門医や根管治療が得意な歯科医院で治療をしてもらう事です。